Évolution, créationnisme et sciences – avancé – 5

Leçon 5 : Quelques problèmes avec l’enseignement des sciences

Dans cette dernière leçon, nous allons examiner quelques gestes concrets que nous pouvons poser concernant en particulier la controverse évolution -création, mais aussi plus généralement la compréhension de la science par le public. Ce dernier point est d’une suprême importance dans une société qui dépend de plus en plus de la science et de la technologie, et toute amélioration notable dans le degré de compréhension de ce que la science est et de ce qu’elle n’est pas va automatiquement atténuer la controverse évolution -création (sans pour autant l’éliminer bien sûr).

Dans la suggestion de projets de la leçon 1, nous avons examiné les arguments de Jonathan Wells. Dans son livre Icons of Evolution: Science or Myth? Why Much of What We Teach About Evolution is Wrong (traduction libre : Les icônes de l’évolution : science ou mythe? Pourquoi notre enseignement de l’évolution est en bonne partie erroné), il affirme que les partis pris idéologiques des manuels de biologie posent un problème de fond. Cela convient bien comme point de départ à notre analyse : comment pouvons-nous améliorer les manuels scientifiques?

À propos des manuels d’enseignement

Le vrai problème à mon sens qui rejaillit sur les manuels courants est que les éducateurs, surtout dans les sciences autres que la physique, comme la biologie, la géologie et la psychologie, sont si obsédés par leur idée de traiter toute la matière qu’en fin de compte, ils n’ont pas le temps d’expliquer aux élèves le cheminement concret de la science. C’est grave, parce que l’on commet ainsi deux erreurs qu’il faudrait à tout prix éviter : on envoie d’abord le message que la science est aussi ennuyeuse que les Pages jaunes (il suffit d’énumérer tous les faits contenus dans un manuel typique pour s’en convaincre), et on renforce ensuite l’idée que la science, d’une certaine manière, consiste en des résultats qui proviennent, plus ou moins par magie, de gens en blouses blanches s’affairant à de mystérieuses activités. On ne développe aucune appréciation du processus de la science (voir la leçon 4), et de génération en génération, directement par notre faute, on éduque et on instruit des citoyens qui n’auront aucune idée en quoi le réchauffement global peut être une menace et, plus important encore, comment on sait que le danger est réel ou non.

Considérons un simple fait : même si le manuel typique d’introduction à la biologie ou à la psychologie contient plus de mille pages, il n’y en a qu’une dizaine habituellement qui sont consacrées à expliquer comment on a rassemblé tous ces faits et atteint toutes ces conclusions. Cette tendance à faire fausse route s’illustre très bien par la façon dont on rédige certains nouveaux manuels de génétique et, par ricochet, à la façon dont on enseigne cette discipline. Il fut un temps où ces livres suivaient une séquence historique, en commençant par les expériences de Mendel sur l’hérédité, suivies de leur redécouverte au début du vingtième siècle, en passant ensuite à la démonstration de la théorie chromosomique de l’hérédité, puis à la première preuve que l’ADN est le support de l’information génétique, pour déboucher enfin sur l’identification de la structure de l’ADN et l’élucidation du code génétique. La génétique moléculaire et les techniques de recombinaison génétique venaient vers la fin, en tant que derniers développements d’une progression logique, sinon linéaire, de découvertes.

La biologie moléculaire a cependant littéralement explosé au cours des dernières décennies et les professeurs, se sentant obligés de donner l’information la plus à jour dans ce domaine en expansion rapide, escamotent souvent au complet la séquence historique pour débuter par les complexités de la génétique bactérienne. En conséquence, les étudiants sont souvent confrontés à un nombre ahurissant de faits complexes entre lesquels ils sont incapables d’établir des liens conceptuels, puisqu’ils n’en connaissent pas l’origine. Par exemple, même si tous les professeurs de biologie moléculaire savent ce que sont les enzymes de restriction (parce qu’ils sont si utiles à diverses techniques), je pense que la plupart d’entre eux ignorent comment on les a découverts ou quelle en est la fonction naturelle.

Les méthodes d’enseignement

(Note du traducteur : le constat plutôt négatif qui suit se veut un portrait de la situation aux États-Unis, mais il est possible qu’il s’applique en tout ou en partie ailleurs dans le monde.)

Le but d’enseigner la science dans son contexte historique tient d’abord, bien sûr, à l’importance que nous devons attacher à l’histoire comme composante de l’activité humaine, mais surtout au fait que c’est le meilleur moyen d’expliquer comment et pourquoi les découvertes scientifiques se font, et de transformer un fouillis de faits dépourvus de sens et d’intérêt en une entreprise dynamique de découverte et d’accomplissement humain. Il y a heureusement autour de nous quelques professeurs d’université et du secondaire qui commencent à s’en rendre compte et à changer leurs plans de cours en conséquence, mais la majorité ne réussissent qu’à rebuter les étudiants de la science, et ce par centaines de milliers à chaque année. Faut-il vraiment s’étonner que les créationnistes trouvent un terreau fertile dans nos écoles secondaires et même nos campus d’université?

Ce qui est encore plus triste peut-être, c’est que pour remédier à ce problème, on a, dans les écoles secondaires, surtout mis l’accent sur des activités pratiques simplistes où les étudiants manipulent des objets et font des expériences, au lieu de suivre des cours traditionnels. Le fait de négliger ces derniers pour amener les étudiants à être actifs est une excellente idée mais, dans la plupart des classes que j’ai observées, l’approche pratique telle qu’on l’applique produit des résultats pires que ceux de l’approche traditionnelle. Le problème de plusieurs démarches d’enseignement pratique est que le cerveau n’allume pas chez les jeunes qui se contentent de s’étonner et de rire de tout ce qu’ils peuvent voir au microscope par exemple, sans comprendre la nature ou le pourquoi de ce qu’ils font. C’est que leurs professeurs ne sont souvent pas en mesure de leur fournir le cadre conceptuel qui leur permettrait de tirer le meilleur parti de ces activités.

Ce n’est guère mieux à l’université où l’on a des assistants d’enseignement sans aucune formation pédagogique, mal préparés et peu motivés (bien qu’il y ait assurément plusieurs exceptions). Ils ne sont ni plus ni moins que des esclaves qui, tout en complétant leur thèse de doctorat, touchent un maigre salaire pour faire le travail des professeurs. Et même quand les cours de premier cycle ont un volet laboratoire, il est habituellement dissocié du cours théorique, ce qui fait que les étudiants suivent en réalité deux cours dans la même discipline sans vraiment comprendre comment rattacher les expériences aux concepts nécessaires. Ce qui est encore pire, c’est que la plupart de ces exercices sont des activités préparées à l’avance et conçues pour donner un résultat prédéterminé qui n’est souvent pas atteint à cause de l’insouciance à la fois des étudiants et des assistants professeurs.

Ces derniers commettent alors la pire erreur à faire dans l’enseignement des sciences en disant aux étudiants de compléter leur rapport en fonction du résultat X qu’ils auraient dû obtenir. Faut-il se surprendre ensuite si l’ensemble du projet n’a plus de sens et si la plupart des étudiants pensent soit que la science est trop difficile pour eux ou soit, pire encore, qu’elle consiste à rendre les résultats conformes aux attentes fixées (alimentant ainsi la paranoïa des créationnistes)? Un autre mythe pernicieux hante les universités à travers le monde et cause une part importante des problèmes qui nous préoccupent, à savoir celui qui assimile le bon chercheur au bon professeur. Murray Sperber en parle dans son livre à la fois charmant et inquiétant Beer and Circus : How Big-time College Sports Is Crippling Undergraduate Education (traduction libre : De la bière et des jeux : Comment l’importance des sports à l’université entrave l’enseignement au premier cycle). C’est officiellement pour enseigner que les professeurs sont payés, surtout dans les universités d’État. Ils doivent aussi faire de la recherche et essayer de se mériter des subventions mais leur salaire est supporté par les contribuables et les parents pour enseigner avant tout. Par contre, dans toute université tournée vers la recherche, les gens désireux de voir avancer leur carrière saisissent vite l’astuce qui consiste à investir le moins de temps possible dans l’enseignement pour se concentrer sur la recherche, la publication et surtout la chasse aux subventions. Pire encore, cette tendance existe même dans les universités vouées d’abord à l’enseignement mais où la publication reste tout autant la voie vers la promotion et la titularisation. Il en résulte un rôle schizophrène pour le professeur qui doit littéralement servir deux maîtres, dont l’un est beaucoup plus puissant (officieusement) que l’autre. Lequel gagnera son allégeance selon vous?

Les administrateurs d’université et une bonne part du personnel servent habituellement comme réponse le mythe du « bon chercheur, bon professeur ». Ils présument tout simplement que quiconque est doué pour la recherche dans un domaine donné sera aussi un bon professeur de cette matière en général. Il n’y a aucune preuve empirique dans ce sens, et une bonne part de mon expérience va carrément dans le sens contraire. Bien sûr, certains brillent autant dans l’enseignement que dans la recherche, mais ils restent l’exception. Dans l’ensemble, les universités sont remplies de chercheurs médiocres et d’enseignants encore plus médiocres. Les statistiques sont révélatrices : les gens doués pour la recherche (tel que mesuré par le nombre de leurs publications et le montant d’argent qu’ils rapportent en subventions) sont d’office, autant que possible, exemptés de l’enseignement! Certains n’enseignent pas du tout tandis que d’autres se limitent à donner des séminaires de troisième cycle en évitant l’élément le plus crucial du processus éducatif : les cours d’introduction. Puisqu’ils sont censés être nos meilleurs professeurs, pourquoi ne pas les utiliser là où les bons professeurs comptent le plus?

La réalité, évidemment, c’est que les talents humains sont variés et multiformes, et pas toujours combinés selon nos souhaits. On peut exceller à la fois comme professeur et comme chercheur, mais cette combinaison chez le même individu est ce qu’il y a de moins probable étant donné les habiletés fort différentes requises par ces deux compétences. Un chercheur peut imaginer des expériences astucieuses à la frontière de la biologie moléculaire sans être pour autant capable d’expliquer la méiose à une classe de première année d’université. De même, on peut être l’auteur d’un bon ouvrage de vulgarisation sans nécessairement être habile à concevoir de superbes projets de recherche qui récolteront régulièrement des subventions et ainsi de suite.

Si nous passons de l’académique à un horizon culturel plus large, le portrait n’est pas plus reluisant. Dans son livre Les mystères de l’arc-en-ciel, (avec en sous-titre Science, Désillusion et l’Appétit d’Émerveillement), Richard Dawkins s’est plaint de cette mode de vouloir rendre la science amusante, comme s’il s’agissait d’une émission humoristique. On attend souvent des éducateurs qu’ils fassent des monologues comiques pour rendre leur sujet intéressant. Comme le dit le critique social Neil Postman dans le titre de l’un de ses livres, nous vivons dans une société où l’objectif principal est de « s’amuser à en mourir ».

Le cas particulier de l’enseignement des sciences n’est qu’un exemple d’une tendance culturelle qui ne pourra être ralentie et a fortiori inversée qu’au prix de grands efforts. On ne cherche pas, bien sûr, à rendre la science ennuyeuse mais il y a une différence entre intéresser et simplement amuser. Les êtres humains ont besoin de divertissement, même s’il est bêtifiant, mais peu de choses nous distinguent encore des brutes lorsque, dans nos vies, tout est organisé en termes de clips sonores légers et drôles, ce à quoi nous ont conditionnés les émissions de télé que nous regardons.

Éducation et croyance en la pseudoscience

Bien qu’il ait ses propres particularités qui méritent une attention spéciale, le créationnisme n’est pas un phénomène isolé. Le problème plus global est l’absence généralisée d’esprit critique dans la population et le fait que la pensée critique ne s’enseigne pratiquement pas dans les écoles et les universités. De ce fait, non seulement 44 pour cent des Américains sont-ils persuadés que Dieu a créé les êtres humains a peu près sous leur forme actuelle à un moment donné au cours des 10.000 dernières années (Gallup, 2009), mais ils sont aussi plusieurs à croire aux ovnis, aux enlèvements par des extraterrestres, à l’astrologie, aux maisons hantées, à l’existence matérielle du diable, à la télépathie, à la capacité de prédire l’avenir, ainsi qu’à une foule d’autres phénomènes qu’on aurait cru disparus dans la poubelle de l’histoire dès la fin du Moyen Âge.(…phénomènes qui relèvent davantage de la superstition que de la démonstration scientifique.)???

Une éducation scientifique plus poussée serait-elle le remède à toutes ces superstitions? Je suis tenté de répondre, en vous laissant peut-être sur votre appétit, « Oui et non ». L’éducation scientifique standard ne changera pas grand-chose à mon avis. Elle peut même causer un tort certain. Je m’explique : Les scientifiques et les professeurs de science ont toujours pensé que si la pseudoscience intéresse tant de gens, c’est simplement par manque d’information scientifique. Bien que cette lacune soit un fait indéniable (la plupart des gens en savent peu sur la science), ça ne signifie pas que l’ignorance scientifique soit la cause de la croyance répandue aux phénomènes paranormaux de toute sorte. Ce n’est pas en donnant plus de cours de science qu’on va nécessairement faire disparaître ou même diminuer le problème.

En réalité, entre l’éducation (celle en science particulièrement) et la croyance aux phénomènes ou explications relevant du paranormal, la corrélation est vérifiable et a été vérifiée. L’opinion généralement répandue n’est pas vraiment confirmée par les résultats, du moins pas complètement. Un enquête menée par le Pew Research Center for the People and the Press a révélé que la croyance à l’existence du ciel diminue avec la scolarisation, passant de 92 pour cent chez le gens n’ayant fréquenté que l’école primaire à 73 pour cent chez ceux qui ont une formation universitaire de troisième cycle. Parmi ces derniers, cela donne quand même une proportion de trois sur quatre qui croient au ciel. Cette même tendance est ressortie pour d’autres objets de la foi : 85 pour cent des répondants de la première catégorie croient à l’enfer, contre 56 pour cent chez les autres. Les premiers ont aussi de 20 à 30 fois plus de chance que les autres de croire aux anges mais le fait le plus étonnant est que 22 pour cent des gens qui ont fréquenté l’université pensent que « les gens sur cette terre sont parfois possédés du démon »! Cela représente une personne sur quatre ou cinq parmi les plus éduquées du pays le plus riche au monde, et qui se targue de posséder plusieurs des meilleures universités de la planète.

On peut aller plus loin. Il existe, bien sûr, une corrélation inverse évidente entre le niveau d’instruction et les croyances mentionnées (un constat atténué par le fait que même parmi les gens les plus instruits, plusieurs tiennent à ces croyances). On remarque cependant que les items du sondage se limitent à des domaines très liés à la religion. Qu’en est-il des croyances indépendantes d’une mythologie? Des faits anecdotiques suggèrent que les fondamentalistes religieux ont une forte tendance à rejeter le paranormal s’il s’agit de phénomènes non mentionnés dans leurs saintes écritures, comme les enlèvements par des extraterrestres ou l’astrologie. Mais cette absence de croyance peut difficilement être attribuée à leur esprit critique.

Voici maintenant une preuve quantitative : un sondage Gallup révèle que c’est parmi les gens qui ont une formation universitaire que l’on croit le plus aux visites d’ovnis sur la terre (51 pour cent); ce chiffre diminue à peine (48 pour cent) chez les personnes qui n’ont pas fini leur secondaire. De même, une étude faite par la Princeton Survey Research Association sur la croyance au paranormal et au surnaturel a démontré que ces croyances étaient plus répandues chez les décrocheurs du secondaire que chez les universitaires, mais avec une très faible marge (43 pour cent contre 39 pour cent). Plusieurs autres sondages ont donné des résultats semblables, ce qui révèle un modèle contradictoire pour la supposée corrélation entre le niveau d’éducation et certains types de croyance au paranormal.

Ces résultats, ainsi que d’autres publiés sur diverses croyances non scientifiques, semblent mener à deux conclusions importantes que toute personne préoccupée par l’éducation scientifique ne devrait pas perdre de vue. D’abord, les croyances fondées sur la religion se comportent différemment des autres : les premières sont inversement proportionnelles au niveau d’instruction mais pas les secondes. Cela implique que le niveau d’éducation n’est pas seul en cause. Ensuite, même quand l’éducation fait une différence, cela laisse un nombre renversant de gens qui croient à toutes sortes de balivernes. Pourquoi? Avant d’approfondir cette question à la lumière des nos connaissances sur le fonctionnement du cerveau, laissez-moi vous donner un aperçu des résultats d’une enquête que j’ai menée dans une de mes propres classes à l’Université du Tennessee.

Il s’agit d’un cours sur la science et la pseudoscience que j’ai donné en primeur à des étudiants dans des programmes spécialisés et qui sont loin de représenter un échantillon aléatoire de la population étudiante, car ils sont parmi les plus intelligents sur le campus. Ils proviennent de milieux disparates et moins de la moitié poursuivent une spécialisation en sciences. Je leur ai demandé de répondre à des questions visant à évaluer leur connaissance générale de la science telle qu’on la mesure chez les candidats à l’enseignement secondaire. Il s’agissait de questions portant sur des faits, et non sur des principes scientifiques ou sur la pensée critique. Bien entendu, les étudiants en science ont répondu un peu mieux que les autres. Je leur ai alors demandé d’évaluer leur croyance à une série de phénomènes paranormaux, comme le vaudou, l’astrologie, les sourciers, les maisons hantées, etc. À ma plus grande surprise (voir les schémas), les étudiants en science croyaient au paranormal plus que les autres! En plus, il n’y avait aucune différence significative selon les sexes (un dur coup au cliché voulant que les hommes soient plus rationnels que les femmes).

Sans vouloir attacher trop d’importance à cette enquête sur un petit échantillon dans une seule université, j’ai cru bon d’y donner suite par quelques questions aux étudiants, afin de générer des explications hypothétiques que de nouvelles enquêtes pourraient vérifier. L’élément le plus révélateur a été que, en dehors du groupe d’étudiants en science, la majorité des étudiants étaient inscrits en philosophie ou en psychologie. On leur donne, dans ces départements, des cours sur la méthode scientifique, ou sur la pensée critique, ou sur les deux. Leurs confrères en science, par contre, ignorent tout de ce genre de cours. Ils passent la majeure partie de leur formation scientifique initiale dans des classes nombreuses où quelqu’un, qu’ils ne distinguent que de loin et qui se présente comme le professeur, les inonde d’un flot de faits décousus qu’ils sont censés mémoriser de façon à passer le test. Se pourrait-il que ce qui compte ne soit pas uniquement le niveau de formation (scientifique ou autre) qu’on donne à nos étudiants mais la nature de cette formation? Si tel est le cas, que devons nous faire pour améliorer cette situation épouvantable?

Comment fonctionne le cerveau

Quand on cherche à comprendre les bavures du système d’éducation, il peut être utile d’en apprendre un peu plus sur le fonctionnement du cerveau et particulièrement sur les découvertes récentes de la neurobiologie quant à la réussite (ou l’échec) de l’apprentissage. Je vais devoir ici me contenter d’effleurer ce sujet évidemment très vaste. Certains points essentiels sont cependant extrêmement éclairants. Il faut surtout retenir que le cerveau est un élément crucial de notre machinerie biologique et pourtant nous nous soucions peu d’en comprendre la mécanique ou de le rendre plus fonctionnel. C’est comme si on possédait une voiture de prix et qu’on s’occupait de remplacer les pneus, polir les chromes, vérifier que tous les liquides y sont, tout en ignorant complètement le moteur. Ce n’est pas exactement le moyen pour en profiter longtemps et sans ennuis.

Il est particulièrement étonnant que notre connaissance du cerveau ne trouve pas d’application pas au quotidien dans le monde de l’éducation (à l’exception de quelques enseignants ou écoles qui en sont à leurs premiers balbutiements dans l’utilisation concrète de la recherche neurobiologique). Il me semble que ça devrait être une obligation pour les enseignants et les professeurs d’université d’apprendre comment aider leurs étudiants à exploiter au mieux cet organe merveilleusement fragile qui a joué un rôle crucial dans l’évolution humaine et dans notre identité même en tant qu’espèce de primate.

Les découvertes les plus incroyables sur le fonctionnement du cerveau, comment il apprend (ou refuse de le faire) viennent peut être d’expériences menées par Michael Gazzaniga et d’autres neurobiologistes sur des patients dont les deux hémisphères cérébraux ne sont pas reliés (syndrome de déconnexion calleuse). Ces recherches ont démontré très clairement que ce que nous percevons comme le moi unifié possède en réalité deux composantes largement indépendantes, l’une contrôlée par l’hémisphère droit et l’autre par l’hémisphère gauche du cerveau. Les deux hémisphères sont normalement rattachés grâce au corps calleux par où passent des millions de connexions neurales entre les deux côtés. Quand on sectionne le corps calleux lors d’une chirurgie, les deux hémisphères agissent par la suite indépendamment l’un de l’autre au point de provoquer des comportements tout-à-fait contradictoires chez un individu.

Ces expériences avec des cas de déconnexion calleuse montrent que l’hémisphère gauche est dominant, au sens où c’est à lui d’unifier en un récit cohérent tout ce qui provient des deux hémisphères. Il est intéressant qu’on puisse démontrer par l’expérience que ce récit est structuré après-coup, dans le but de justifier la perception ou l’action de l’individu. Un exemple devenu classique est celui d’un patient au corps calleux sectionné à qui on montrait une image qu’on lui demandait d’associer à une autre d’une série donnée (voir la figure ci-bas). L’expérimentateur posait ensuite une question différente à chaque hémisphère (la chose est possible du fait que l’hémisphère droit contrôle le côté gauche du corps et du champ visuel, tandis que le gauche s’occupe du côté droit; un ordinateur servait à suivre les mouvements des yeux et maintenir l’image dans la même moitié du champ visuel). Comme l’hémisphère droit ne peut se servir de la voix, le patient devait répondre par un geste de la main. Quand on a demandé à l’hémisphère droit d’associer une image à celle d’une maison enneigée, la main qu’il contrôle (la gauche) a choisi une pelle. On a ensuite demandé à l’hémisphère gauche d’associer une image à celle d’une patte de poulet, et il a choisi (avec la main droite) une tête de poulet.

Voici où ça devient intéressant : On a alors demandé oralement à l’hémisphère gauche (qui contrôle le langage et qui, remarquez bien, à cause de la rupture entre les deux hémisphères, ignorait tout de la maison enneigée) pourquoi la personne avait choisi une tête de poulet et une pelle. Le patient a répondu qu’il lui fallait une pelle pour enlever la fiente de poulet! En d’autres mots, sans avoir l’information complète sur la pelle (confinée à l’hémisphère droit), l’hémisphère gauche — notre moi rationnel si prisé — a forgé après-coup une histoire, aussi maladroite soit-elle, uniquement pour rendre compte de l’information disponible.

Je pense que ce genre de conclusion a des implications profondes sur le débat évolution -création et sur l’enseignement en général. Notre cerveau est ainsi fait qu’il trouve toujours une explication pour le monde qui l’entoure. La valeur de l’explication créée par l’hémisphère gauche dépend de la fiabilité des données provenant du monde extérieur : meilleure sera l’information, meilleur sera le modèle créé par le cerveau. Il faut voir celui-ci comme un dispositif de réalité virtuelle qui, en plus de notre perception, crée notre compréhension du monde également. Le dispositif va construire quelque chose, peu importe la valeur des données. Mais plus celles-ci laisseront à désirer, plus le résultat s’éloignera de la réalité.

Le neurobiologiste V. S. Ramachandran suggère (dans son livre charmant intitulé Le fantôme intérieur) que la vision qu’une personne a du monde ou d’un sujet particulier dépend d’un équilibre entre les contributions respectives de chaque hémisphère. Celui de droite joue le rôle d’avocat du diable en apportant continuellement de l’information qui peut parfois être discordante par rapport aux idées admises. L’hémisphère gauche filtre cette information de l’une des trois façons suivantes : (1) Il s’en sert pour renforcer l’opinion déjà faite; (2) il peut la modifier légèrement pour l’adapter à sa vision des choses; (3) il peut simplement ignorer de façon temporaire toute information non appropriée.

Ramachandran suggère que lorsque nous changeons d’idée sur un point, la raison en est que la quantité d’information non appropriée a franchi un certain seuil (qui peut sans doute varier d’un individu à l’autre), ce qui a amené l’hémisphère gauche à changer son histoire de façon radicale. Que vous soyez très crédule, relativement ouvert d’esprit, ou sceptique irréductible, cela peut dépendre de la constitution précise de votre corps calleux et de la façon dont votre hémisphère gauche gère la discordance cognitive!

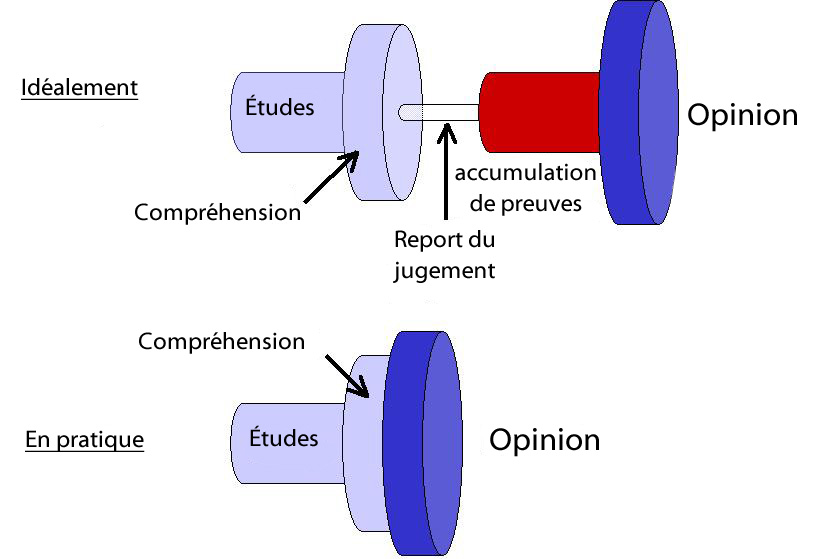

La recherche sur la pensée critique a révélé une autre raison pour laquelle il est si difficile d’enseigner cet art : le cerveau est apparemment conçu pour sauter aux conclusions à partir de données rudimentaires. La figure montre comment nous aimerions que le cerveau de nos étudiants et le nôtre traitent un problème : En faisant d’abord une étude préliminaire du sujet et en nous faisant une idée provisoire des problèmes en jeu; en reportant ensuite notre jugement pour allant chercher de nouvelles preuves et finalement nous former une opinion fondée.

Le cerveau humain a hélas une tendance innée à sauter cette phase si importante du « report du jugement », et passe plutôt directement d’une compréhension préliminaire au développement d’une opinion. Une fois l’opinion formée, elle devient très difficile à déloger à cause du conservatisme inné de l’hémisphère gauche. Ça prend beaucoup de discordance cognitive sur une longue période de temps pour finir par remplacer une opinion par une autre. On peut même se risquer à spéculer que ce mécanisme du « passage rapide de la compréhension au jugement » ait été favorisé par la sélection naturelle parmi nos ancêtres lointains, alors que les humains ne pouvaient pas se permettre d’attendre longtemps avant de décider si cette tache à l’horizon était une gazelle (bonne à chasser) ou un lion (dont il valait mieux s’éloigner à toutes jambes). Tout ça, évidemment, explique une bonne part des difficultés que rencontrent les professeurs et les scientifiques impliqués dans la controverse évolution – création. Ironiquement, il se peut même que le principal obstacle à la compréhension de l’évolution dans la société moderne ait été mis en place pendant des phases cruciales de l’histoire des primates!

Il est intéressant de constater que ces faits ont un rapport avec la controverse qui a cours dans le monde de l’éducation quant à la sagesse pour les scientifiques d’engager le débat avec les créationnistes. Dans le contexte de cette discussion, on doit réaliser que le but d’un débat n’est pas de convaincre les gens sur-le-champ et de gagner la partie (ce qu’il serait extrêmement naïf de croire possible) mais plutôt, en appliquant ce que nous savons du fonctionnement du cerveau, de semer le doute, d’étaler les tactiques contraires à l’éthique chez les créationnistes et, s’il y en avait parmi l’assistance qui étaient intéressés, de les orienter vers de nouvelles démarches. Laissons les hémisphères droit et gauche du cerveau des participants s’affronter là-dessus au cours des mois et des années à venir et nous verrons comment ils résoudront leur conflit!

J’ai à plusieurs reprises affronté en débat quelques créationnistes, devant des foules assemblées aussi bien dans des églises chrétiennes fondamentalistes que dans des auditoriums d’université, et toujours avec des résultats positifs. Je reçois beaucoup de courriels et de correspondances diverses, parfois longtemps après le débat comme tel, de la part de gens qui veulent plus d’information ou de sources d’information. Leurs lettres commencent souvent par quelque chose du genre « Je ne crois toujours pas ce que vous avez dit, mais… », et c’est ce « mais » qui révèle que la semence est tombée au bon endroit et qu’elle est peut-être sur le point de germer. Les gens sont immanquablement impressionnés à la vue d’un scientifique tout-à-fait poli et sensé dans ses propos, surtout quand ils avaient prévu avoir affaire à une grande gueule d’intellectuel, sinon au diable en personne avec sa queue et ses cornes. Étant donné que ces gens paient des taxes et des frais de scolarité qui permettent aux professeurs d’université de vivre et de mener leurs recherches, il me paraît, d’un point de vue éthique, simplement décent de passer à l’occasion quelques soirées à tenter de leur expliquer pourquoi nous faisons ce que nous faisons.

Enfin, j’ai parlé à plusieurs personnes qui, à cause de l’éducation qu’ils avaient reçue, étaient hostiles à la conception évolutionniste mais qui ont fini par s’affranchir de leurs systèmes de croyances. Il est important de comprendre comment ils y sont parvenus afin d’obtenir des indices précieux sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Une chose qui ne fonctionne sûrement pas, c’est le genre d’attitude qu’adoptent tellement de scientifiques dont le comportement en public semble vouloir dire : « Je vais vous l’expliquer une fois, et vous devriez être convaincus ». Le secret est dans la répétition, et surtout à partir de différentes sources et sous différents formats.

Quelques personnes de ma connaissance ont entamé leur route vers le scepticisme en lisant un livre de Carl Sagan (ou un de ses articles dans le magazine Parade), en regardant une émission spéciale à la télé, en assistant à un débat ou une conférence, ou simplement en discutant avec des proches ou des amis. Le changement peut prendre des années à se faire et les responsables de ce changement en sont rarement informés par ceux qu’ils ont influencés. L’éducation peut parfois sembler une tâche ingrate, voire inutile, mais il n’en est rien. C’est simplement que le fonctionnement de nos cerveaux est tel qu’il est rare que des éducateurs côtoient ceux qu’ils éduquent assez longtemps pour voir les résultats. L’éducation est le chantier de toute une vie.